Vom 17. bis 19. Februar 2025 fand in Augsburg die Fachtagung des Deutschen Klima-Konsortiums (DKK) in Kooperation mit dem Zentrum für Klimaresilienz der Universität Augsburg unter der Leitung von Prof. Dr. Angela Oels statt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Unter dem Titel „Umsetzungskrise in Klimaschutz und -anpassung sowie mögliche Auswege“ versammelten sich führende gesellschaftswissenschaftliche Klimaforscher*innen, um drängende Fragen der Transformation zu diskutieren. Ziel war es, die Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik zu verbessern, Forschungsprioritäten zu identifizieren und Lösungen für die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu erarbeiten.

Der Deutschlandfunk war vor Ort und berichtet hier in einem Beitrag zum Nachhören.

In verschiedenen Panels wurden disziplinäre Klima-Perspektiven beleuchtet. Die Teilnehmenden diskutierten unter anderem politikwissenschaftliche, historische, wirtschaftliche, kommunikationswissenschaftliche, soziologische und ethische Fragestellungen.

Leitfragen wie „Woran scheitern wir so grandios?“ und „Was macht Hoffnung, dass die Transformation gelingen kann?“ bildeten die Grundlage. Der Austausch mündet in einer Abschlusserklärung, die voraussichtlich im März 2025 veröffentlicht wird und die Dringlichkeit gesellschaftswissenschaftlicher Perspektiven für den Klimaschutz unterstreicht.

Ines Heinbach, Referentin für Kommunikation bei Plant-for-the-Planet, konnte als Alumna der Kommunikationswissenschaften und Umweltethik an der Uni Augsburg bei einigen Panels dabei sein und berichtet in diesem Blogartikel:

Eigentlich wissen wir ja, was zu tun ist. Warum tun wir es dann nicht?

Prof. Dr. Harald Kunstmann, Direktor des Zentrums für Klimaresilienz, brachte das zentrale Problem in seiner Begrüßungsrede auf den Punkt: „Wir wissen ausreichend, was getan werden muss – Reduktion der Emissionen und Klimaanpassung. Das Problem bleibt die Umsetzung.“ Eine Lösung könne es nur geben, wenn alle Disziplinen – von den Natur- über die Sozial- bis hin zu den Geisteswissenschaften – gemeinsam an einem Strang ziehen.

Daher schlage “die Stunde der Gesellschaftswissenschaften“: Unter anderem mit diesen Worten eröffnete Prof. Dr. Angela Oels, Vorsitzende des Deutschen Klima-Konsortium e.V., die Fachtagung. Ihre Keynote beleuchtete, warum Klimaschutz bisher nicht die nötige politische und gesellschaftliche Dynamik entfalten könne und “Klimaschutz in der Defensive” gelandet sei. Wissen allein reiche nicht aus, um Handeln zu bewirken. Auch im IPCC-Report seien Geistes, Jura- und Sozialwissenschaften noch immer stark unterrepräsentiert.

Der Anstieg der Treibhausgasemissionen lasse sich durch verschiedene gesellschaftswissenschaftliche Erklärungen nachvollziehen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die interessensgeleiteten Akteure der fossilen Brennstoffindustrie mit massiver Lobbyarbeit.

Ein weiterer Faktor, der das bestehende System legitimiere, sei das Dogma des wirtschaftlichen Wachstums, das oft als unverrückbare Grundlage für politische und wirtschaftliche Entscheidungen betrachtet wird. Dieses Dogma führe dazu, dass Maßnahmen zum Klimaschutz oft als unvereinbar mit dem Wirtschaftswachstum wahrgenommen werden, was wiederum die Dringlichkeit und Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen einschränkt.

Nicht zuletzt spiele auch das Energiesystem eine wichtige Rolle. Die Klimapolitik schafft es (noch) nicht, die globale Emissionskurve zu biegen. Es sei bislang kein Energieträger wirklich aus dem Markt gedrängt worden. Vielmehr wurden erneuerbare Energien dem bestehenden System hinzugefügt, ohne die fossilen Brennstoffe signifikant zu reduzieren.

Was wissen wir also aus den Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften, um dieses Versagen zu erklären? Wo sehen diese Disziplinen Gründe für Optimismus und Hebel für Veränderungen?

Klimaschutz in der politischen Sackgasse?

Die Panel-Diskussion der Politikwissenschaften analysierte, warum Klimaschutz politisch nur schleppend vorankommt. Ein Grund sei die Ambitionslücke: Gerade mal zehn der 195 Mitglieder des Pariser Abkommens haben ihre neuen Klimapläne fristgerecht beim UN-Klimasekretariat vorgelegt, wie es das Klimaschutzabkommen alle fünf Jahre besagt. Auch die Europäische Union, und damit auch Deutschland, war nicht darunter.

Ein weiteres Problem stelle die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners dar: 195 Länder müssen sich zu klimapolitischen Maßnahmen einigen, doch wirtschaftlich mächtigere Staaten setzen ihre Interessen leichter durch. Viele Akteure profitieren außerdem vom Status quo, was den Wandel erschwert.

Eine weitere Herausforderung ist die problematische Entkopplung von Klimafragen von anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen. Oft wird der Klimawandel als isoliertes Thema betrachtet, das losgelöst von anderen dringenden Problemen wie sozialer Ungleichheit, Arbeitsmarktfragen oder globaler Armut behandelt wird. Diese Trennung verhindert jedoch eine ganzheitliche Betrachtung, die notwendig wäre, um nachhaltige Lösungen zu finden.

Zentral war auch die Überlegung, wie weit die aktuellen Spielregeln, insbesondere der Kapitalismus, den Klimaschutz überhaupt voranbringen können.

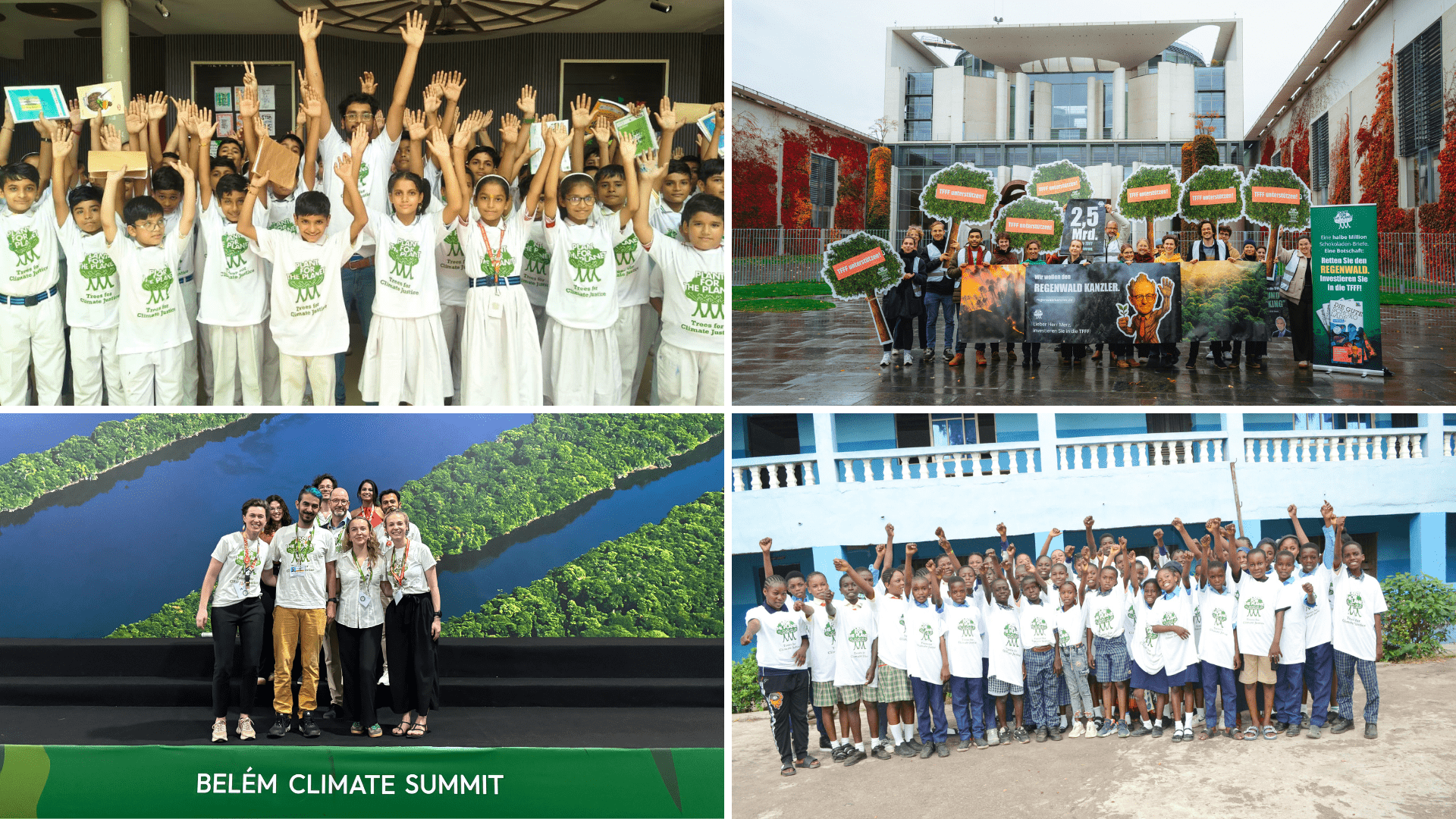

Ein Lichtblick könnte die COP30 in Belém, Brasilien, sein, da Machtstrukturen auf Klimakonferenzen eine entscheidende Rolle spielen. Die Präsidentschaft der COP hat erheblichen Einfluss, da das Land, das die Präsidentschaft übernimmt, die Agenda und die Themen bestimmt, die während der Konferenz behandelt werden. Dies gibt dem Gastgeberland die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen und wichtige politische Akzente zu setzen, die sowohl den globalen Klimaschutz als auch lokale oder regionale Interessen betreffen. Die Wahl von Belém als Gastgeber der COP30 könnte daher eine spannende Wendung bieten.

Gefordert wurde insgesamt eine „Pluralisierung der Zukünfte“, um verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze stärker einzubeziehen. Besonders indigene Gruppen werden entweder nicht ernst genommen oder gar nicht erst berücksichtigt.

Ein weiterer Hoffnungsschimmer seien gesellschaftliche Bewegungen: Diese müssen auch mal radikal sein, damit etwas passiere und sie weiterhin gehört werden. Beteiligungsmöglichkeiten, die die Selbstwirksamkeit der Bürger*innen stärken, wurden ebenfalls als Lösungsweg hervorgehoben. Dabei gäbe es keine „Best Practice“, da jede Lösung sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Die Kreativität, neue Wege zu finden, wurde als entscheidend für den Fortschritt im Klimaschutz angesehen.

Ethik: Ist Verzicht wirklich ein Verlust?

In der Panel-Diskussion zu Ethik und Philosophie ging es darum, wie wir Ethik im Zusammenhang mit dem Anthropozän – also dem Zeitalter, in dem der Mensch einen starken Einfluss auf die Erde hat – verstehen und definieren können. Dabei wurde betont, dass eine Einheit mit der Natur notwendig sei, um ein verantwortungsbewusstes Mindset im Umgang mit ihr zu entwickeln. Die philosophische Grundfrage, was „das gute Leben“ sei, brauche neue Definitionen, um alle Menschen gleichermaßen zu berücksichtigen. Oft werden im Diskurs jedoch „die anderen“ vergessen und es fehle an einem kollektiven „Wir schaffen das“.

Der negative Diskurs, also was Klimaschutz den Menschen wegnehme, überwiege oft. Das zu ändern sei auch eine Aufgabe der Ethik. Es wäre aber auch unehrlich zu sagen, dass es keine Verluste gäbe.

Die ethische Perspektive fordere, dass die privilegierteren Länder ihren Lebensstil ändern – was mit Anreizen und Verpflichtungen verbunden sein sollte. Es gehe darum, dass Menschen freiwillig auf Dinge verzichten, die sie eigentlich tun könnten, wie zum Beispiel Kurzstreckenflüge. In der Diskussion wurde auch betont, dass Verzicht nicht gleichbedeutend mit dem Verlust von Freiheit oder Würde sei. Allerdings könne man nicht von den Menschen verlangen, dass sie notwendige Veränderungen auch noch gerne akzeptieren – wie etwa das Fahrradfahren, wenn sie es nicht mögen. Eine zu positive Darstellung der Transformation könne diese Gefahr verstärken. Stattdessen sollte klarer kommuniziert werden: „Ja, es wird unangenehm. Aber wenn wir es nicht tun, wird es noch viel schlimmer.“ Diese Kommunikation sei den Menschen zuzumuten und habe grundsätzlich auch schon während der Corona-Pandemie Wirkung gezeigt.

Auch wurde die Frage gestellt, ob es gerecht sei, die Verantwortung auf Einzelne abzuwälzen, da dies dem Problem nicht mehr gerecht werde. Vielmehr müsse es auf mehrere Akteure verteilt werden – Individuen, Wirtschaft (private Kollektive) und Staaten. Dabei sollte das Gemeinwohl im Mittelpunkt stehen. Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl, Inhaberin des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg und Mitglied des Deutschen Ethikrates, verwies in diesem Zusammenhang auf die Stellungsnahme des deutschen Ethikrats zur Klimagerechtigkeit.

Was gibt also noch Hoffnung? Es wurde der Gedanke vertreten, dass Hoffnung nicht einfach etwas ist, das man hat, sondern etwas, das man tut. So wurde auch diskutiert, ob es gar eine “moralische Pflicht zur Hoffnung” gäbe. Hoffnung könne beispielsweise entstehen, wenn wir Technik als etwas verstehen, das die Natur erweitert und nicht zerstört. Hoffnung sei aber von bloßem Optimismus zu unterscheiden. Historische Beispiele zeigen, dass selbst fest verankerte Überzeugungen wie die Akzeptanz der Sklaverei, gewandelt werden konnten. Diese Erkenntnis motiviere zum Handeln, auch wenn der Weg schwierig bleibt. Als Inspiration diene die Publikation “Ethics for a broken world” von Tim Mulgan. Hier geht es darum, wie Menschen nach dem Klimakollaps mit der neuen Realität umgehen können.

Klimaschutz neu erzählen – Die Kommunikation der Krise

Auch in der Panel-Diskussion zu Kommunikationswissenschaften & Psychologie wurde betont, dass eines der größten Probleme die Wahrnehmung der Klimakrise sei und negative Botschaften dominieren. Wir scheitern nicht unbedingt an mangelnden Maßnahmen, sondern daran, wie diese wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang wurde das Konzept der „Radical Hope“ diskutiert – die Idee, trotz großer Herausforderungen an eine bessere Zukunft zu glauben und aktiv für den Wandel zu arbeiten.

Die PACE-Studie (ein Gemeinschaftsprojekt von Universität Erfurt, Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin, Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Leibniz-Institut für Psychologie und Science Media Center) betrachtete die Bereitschaft zum Klimaschutz sowie die Akzeptanz von politischen Maßnahmen und welche Faktoren dies beeinflussen. Sie zeigt: Eine Mehrheit der Wähler*innen – mit Ausnahme potenzieller AfD-Wähler*innen – wünscht sich mehr Klimaschutz von ihrer bevorzugten Partei und der aktuellen sowie künftigen Bundesregierung, was auf eine unzureichende Kommunikation und Umsetzung politischer Maßnahmen hindeutet. Die Studie hat außerdem herausgefunden, dass Personen eine höhere Handlungsbereitschaft für Klimaschutz haben, wenn sie:

- größere Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel wahrnehmen,

- es leicht finden, selbst klimaschützendes Verhalten zu zeigen,

- mehr Wissen über Umwelt und Klimawandel besitzen,

- die Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen hoch bewerten,

- mehr Vertrauen in Institutionen haben,

- wahrnehmen, dass sich andere für den Klimaschutz engagieren und/oder es von ihnen erwarten.

Menschen werden oft durch kognitive Verzerrungen (Bias) beeinflusst, wenn es um Klimapolitik geht. Daher sei es entscheidend, die Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen verständlich zu vermitteln, um Akzeptanz in der Gesellschaft zu schaffen. Mehr als drei Viertel der 25- bis 49-Jährigen in Deutschland glauben nicht daran, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen selbst. Dies geht aus einer Repräsentativumfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsfragen (OIZ) hervor, in der 1000 Personen ab 14 Jahren in Deutschland nach ihrer Wohlstandssituation befragt wurden. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, neue Narrative zu entwickeln, die nicht nur Angst erzeugen, sondern auch Zuversicht und Handlungsfähigkeit vermitteln.

Was macht also Hoffnung, dass die Transformation gelingt?

Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran, und fossile Brennstoffe stehen unter zunehmendem Druck. Allerdings befänden wir uns in einer “postnormalen” politischen Zeit, in der gesellschaftliche Schwankungen größer denn je seien. Das könnte die Stunde der Zivilgesellschaft sein, hieß es im vorletzten interdisziplinären Panel zur Hoffnungsfrage. Doch diese müsse sich besser organisieren: Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland will die Demokratie und eine faire Energiewende, aber es fehle an gesellschaftlicher Organisation und einem Sprachrohr. Hierfür müssten auch ungerechtfertigte Privilegien aufgebrochen werden, auch wenn das weh tue.

Besonders problematisch sei die geringe gewerkschaftliche Organisation von Menschen in systemtragenden Berufen wie in Kitas oder Altenheimen. Wenn diese Gruppen den rechtsradikalen Bewegungen überlassen werden, könne dies fatale Folgen für die Demokratie haben. Auch die komplizierten Regelungen für Gemeinnützigkeit stelle ein Problem dar. Zivilgesellschaftliches Engagement müsse gestärkt und vereinfacht werden, um wirksam zu sein.

Es kam auch die kritische Frage an die Wissenschaft als solche auf: “Wer sind wir, dass wir aufzeigen, wie die Gesellschaft auszusehen hat?” Diese Selbstreflexion verdeutlicht ein grundlegendes Dilemma der Wissenschaft in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Doch genau hier liege auch die Verantwortung der Wissenschaft: Sie kann sich nicht aus der gesellschaftlichen Debatte heraushalten. Denn wer sich nicht aktiv für Veränderung einsetzt, stabilisiert unweigerlich bestehende Machtverhältnisse und Strukturen. So sei man als Wissenschaftler*in entweder Aktivist*in für den Status quo oder eben für die Veränderung.

Zivilgesellschaft und die Stunde der Demokratie

Das letzte gemeinsame interdisziplinäre Panel trug den Titel “Wie verbessern wir die Interaktion und Zusammenarbeit mit Entscheidungsträger:innen?” und schärfte den Blick in die Praxis. Denn die Zusammenarbeit mit Entscheidungstragenden sei oft eine Herausforderung. Unterschiedliche Interessen, Werte und Wissensstände erschweren die Kommunikation.

Doch wie kann der Dialog verbessert werden? Welche Strategien fördern eine konstruktive Zusammenarbeit? Es wurde aus der Praxis, unter anderem aus der deutschen Kohlekommission (die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ – kurz „Kohlekommission“) und der Wissenschaft diskutiert.

Um die Interaktion mit Entscheidungsträger*innen zu verbessern, sei es entscheidend, nicht nur Interessen und Argumente zu verstehen, sondern auch wissenschaftliche Fakten und langfristige Entwicklungen konsequent in die Debatte einzubringen. Hinter den Akteuren einer Interaktion stünden unterschiedliche Normen und Werte, die ihr Handeln und ihre Perspektiven prägen. Oft werde eine Konsens-Diskussion angestrebt, doch nicht immer lässt sich ein tatsächlicher Konsens finden. Stattdessen gehe es darum, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und gemeinsam zu überlegen, wie mit diesen Unterschieden umgegangen werden kann. Ein konstruktiver Ansatz erfordere, das Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und zu verstehen, welche Wissensverständnisse existieren und wie neues Wissen entstehen kann. Entscheidend für eine fruchtbare Zusammenarbeit sei zudem die Vertrauensbildung, selbst wenn die Meinungen stark auseinandergehen. Auch in einer Debatte ohne vollständige Einigung könne durch gegenseitigen Respekt und Offenheit ein produktiver Austausch ermöglicht werden.

Die Klimakrise als gesellschaftliche Herausforderung begreifen

Die Tagung zeigte klar: Es gibt nicht die eine Lösung. Vielmehr müssen verschiedene Zukunftsbilder entwickelt und gesellschaftlich breit verankert werden. Neben technologischen Innovationen und institutionellen Reformen braucht es eine neue Erzählung von Klimaschutz als sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Gewinn.

In einem LinkedIn-Beitrag des Deutschen Klima-Konsortiums werden zur bevorstehenden Abschlusserklärung unter anderem folgende Punkte betont:

Die Wissensproduktion der vergangenen Jahrzehnte wurde maßgeblich von Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften dominiert. Dieses wertvolle Wissen muss dringend durch Erkenntnisse aus den Sozial- und Geisteswissenschaften ergänzt werden, um wichtige gesellschaftliche Dynamiken zu berücksichtigen. Klimapolitik darf nicht auf die bloße „Umsetzung“ vermeintlich objektiver planetarer Grenzen reduziert werden. Stattdessen müssen wir die Diskussion über die (klimatische) Zukunft, die wir uns wünschen, offener, vielfältiger und demokratischer gestalten.

Ein wichtiger Faktor sind Pfadabhängigkeiten, die auf fossilen Energieträgern basieren – in unserer Infrastruktur, unseren Institutionen, aber auch in unserem Verhalten und den öffentlichen Debatten. Für die Erforschung dieser Aspekte und die Entwicklung von Strategien zu ihrer Überwindung sind die Sozial- und Geisteswissenschaften prädestiniert.

Technologien allein können die Klimakrise nicht „lösen“. Stattdessen erfordert die Bewältigung der Klimakrise eine grundlegende Transformation der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaften und Wirtschaftssysteme gestalten.

Der Transformationsprozess selbst bringt Gewinner und Verlierer hervor. Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Ethik argumentieren, dass Konflikte zwischen konkurrierenden gesellschaftlichen Zielen demokratisch gelöst werden müssen. Dies wird Ausgleichsmaßnahmen und Umverteilung zugunsten einkommensschwacher Gruppen erfordern.

Die Bewältigung der Klimakrise ist keine rein technische, sondern eine zutiefst gesellschaftliche Aufgabe – sie verlangt nicht nur Wissen, sondern auch den politischen Willen, neue Narrative und die aktive Gestaltung gerechter Zukunftsperspektiven.