Die COP 30 findet zu einem Zeitpunkt statt, wie es ihn zuvor noch nie gegeben hat. Weltweit tun Menschen alles, um nach Belém zu kommen – sie segeln, trampen, schlafen auf Schiffen. Denn diese Klimakonferenz verspricht etwas Seltenes: die Chance, dass echte Menschen – vor allem diejenigen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind – ihre Stimmen ins Zentrum der globalen Klimapolitik bringen können. Nach einem Jahr extremer Rekordhitze, einer historischen Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs und einem globalen Finanzsystem, das die Menschen an der Klimafront weiterhin im Stich lässt, darf diese Klimakonferenz nicht „business as usual“ sein. Sie muss ein Wendepunkt werden. Und Plant-for-the-Planet muss vor Ort sein – um Wälder zu verteidigen, die Stimmen von Kindern und der Zivilgesellschaft zu stärken und dafür zu kämpfen, dass Gerechtigkeit und nicht Lobbyinteressen die Zukunft prägen.

1. Fossile Lobbyisten übertreffen die offiziellen Delegierten

Die diesjährige COP wird oft als „People’s COP“ bezeichnet – und doch sind die Hallen von Belém voller Lobbyist*innen für fossile Brennstoffe: mehr als 1.600 von ihnen, also eine Person pro 25 Teilnehmende. Sie übertreffen damit die Delegationen fast aller Länder. In den Philippinen, die unter immer häufigeren Taifunen leiden, kommen auf einen Delegierten beinahe 50 Lobbyist*innen. In Jamaika, schwer getroffen von Hurrikan Melissa, liegt das Verhältnis bei 40 zu 1. In den vergangenen fünf Jahren haben mehr als 7.000 Lobbyist*innen aus der fossilen Industrie an UN-Klimagipfeln teilgenommen – während Öl- und Gasunternehmen die Förderung ausweiten, politischen Einfluss kaufen und ihren altbekannten Verzögerungskurs fortsetzen.

Das ist ein massives Problem. Wenn ausgerechnet die Industrien, die die Klimakrise maßgeblich verursacht haben, besseren Zugang zu Verhandlungen haben als die Gemeinschaften, die ihre Folgen tragen, dann wird Klimapolitik zur Bühne für Konzerninteressen. Selbst der IGH hat gewarnt, dass die fortgesetzte Ausweitung fossiler Energien inzwischen als völkerrechtswidrig gelten könnte. Und trotzdem erhalten diese Unternehmen freien Zugang zur Klimakonferenz – während viele indigene und besonders betroffene Delegierte Schwierigkeiten haben, Akkreditierungen oder finanzielle Mittel für ihre Teilnahme zu bekommen.

Gerade deshalb ist die Präsenz der Zivilgesellschaft unverzichtbar. Die Arbeit von Plant-for-the-Planet – mit Fokus auf Wäldern, Gerechtigkeit und den Stimmen von Kindern – steht außerhalb privatwirtschaftlicher Interessen. Wir setzen uns für Menschen, Ökosysteme und die Zukunft ein, die von den Entscheidungen in Belém abhängt.

2. Die Welt hat die 1,5°C-Grenze überschritten – und betroffene Gemeinschaften kommen in Belém zusammen, um gehört zu werden

Die Bestätigung, dass wir 2024 die 1,5°C-Grenze überschritten haben, ist eine Schwelle, die sich nicht zurückdrehen lässt. Manche Regionen erwärmen sich aufgrund geografischer und sozioökonomischer Bedingungen sogar noch schneller. Taifune, die die Philippinen im Abstand weniger Wochen treffen, 50°C-Hitzewellen, die sich in Pakistan mit extremen Überschwemmungen überlagern, schwere Dürre in Iran, die ganze Städte zur Umsiedlung zwingen könnte – all das sind keine Zukunftsszenarien mehr, sondern bereits Realität.

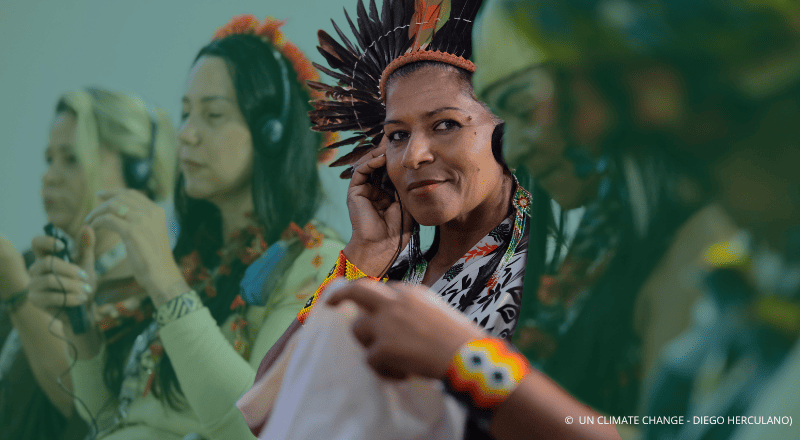

Menschen, die schon heute mit dem Verlust ihrer Häuser, Ernährungsunsicherheit, Vertreibung, Gesundheitskrisen und dem Verschwinden kultureller Identität leben müssen, kommen in Belém mit einer klaren Botschaft zusammen: Nothing about us, without us – nichts über uns ohne uns. Auch diejenigen, die direkt neben Raffinerien, Pipelines oder Förderstätten leben – sprechen unmissverständlich aus, was auf dem Spiel steht: Verschmutzung, zerstörte Gewässer und geschädigte Böden sind Menschenrechtsverletzungen.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der brasilianischen COP-30-Präsidentschaft, den Gipfel als „Mutirão COP“ – eine kollektive, gemeinschaftsorientierte COP – zu gestalten, ein bedeutendes Signal. Sie fügt sich ein in die Entwicklung des Global Ethical Stocktake, der Regierungen nicht nur fragt, ob sie ihre Klimaziele erreichen, sondern ob sie ihrer moralischen Verantwortung gegenüber den Betroffenen gerecht werden. Plant-for-the-Planet hat dafür gesorgt, dass auch Kinder Teil dieser ethischen Debatte sind (mehr dazu im Blogpost). In Dialogen in Afrika, Asien, Amerika und Europa haben mehr als 600 Kinder berichtet, wie die Klimakrise ihren Alltag, ihre Bildung und ihr Sicherheitsgefühl prägt. Sie sprachen von veränderten Regenzeiten, verschwindenden Ernten, beschädigten Häusern und Hitzewellen, die Schulen zur Schließung zwangen – und von der dringenden Forderung nach Gerechtigkeit, die auf Fairness, Verantwortung und Solidarität zwischen den Generationen beruht.

Diese Stimmen, die in von politischen Interessen und Industrieeinflüssen dominierten Verhandlungen oft überhört werden, werden in Belém direkt durch unsere Botschafter*innen für Klimagerechtigkeit eingebracht. Es liegt in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass sie nicht ignoriert werden.

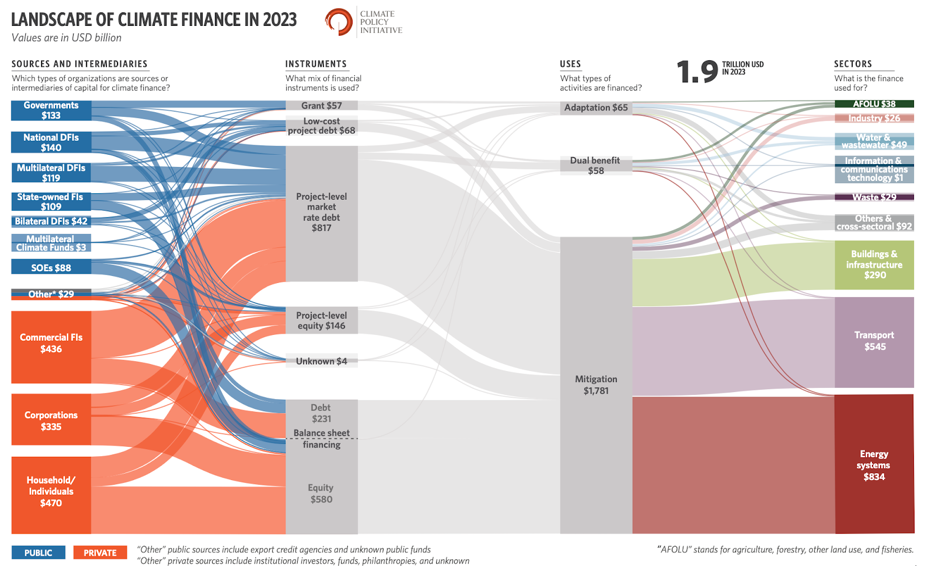

3. Klimafinanzierung verfehlt weiterhin die Bedürfnisse – besonders bei Anpassung und Wäldern

Während sich Klimaschäden weltweit verschärfen, bleibt das globale Finanzsystem dramatisch entkoppelt von den Bedürfnissen der Menschen und Ökosysteme. Der Großteil der Klimafinanzierung fließt weiterhin in Energie, Transport und Infrastruktur – aber kaum in die Anpassung an Klimafolgen oder in den Waldschutz. Nur ein winziger Bruchteil erreicht lokale Gemeinschaften oder Jugendinitiativen. Vieles, was überhaupt in besonders gefährdete Länder gelangt, kommt in Form von hochverzinsten Krediten – und treibt Länder wie Pakistan, das weniger als 1 % der globalen Emissionen verursacht, in noch tiefere Schulden, während sie gleichzeitig versuchen, sich von Klimakatastrophen zu erholen.

Waldökosysteme und naturbasierte Lösungen sind weiterhin massiv unterfinanziert – obwohl wissenschaftlich längst klar ist, dass gesunde Ökosysteme für Klimaschutz und Anpassung unverzichtbar sind. Allein in diesem Jahr wurde berichtet, dass Australiens Wälder aufgrund von wiederholten Bränden, Dürre und Degradation nicht mehr als Kohlenstoffsenken funktionieren. Gleichzeitig zeigen Daten von Global Forest Watch des World Resources Institute, dass der globale Baumverlust 2024 ein Rekordniveau von 30 Millionen Hektar erreichte – darunter 6,7 Millionen Hektar tropischer Primärwald. Diese Wälder verschwinden mit einer Geschwindigkeit von rund 18 Fußballfeldern pro Minute. Fast die Hälfte dieses Verlustes ist auf Brände zurückzuführen, die geschätzte 4,1 Gigatonnen Treibhausgase freigesetzt haben (mehr dazu in diesem Blogpost).

In einer Welt, in der Klimafinanzierung weiterhin vor allem in Technologie und Energie fließt – oft auf eine Weise, die alte Ungleichheiten reproduziert –, müssen wir darauf bestehen, dass Wälder nicht zur Nebensache werden. Wälder sind Klimainfrastruktur. Sie bilden die Grundlage für Wasserkreisläufe, Biodiversität und Resilienz. Auf der COP 30 wird sich Plant-for-the-Planet für langfristige, verlässliche Finanzierung für Wälder einsetzen – und für Mechanismen wie die Tropical Forests Forever Facility, die Länder dafür belohnt, ihre Wälder Jahr für Jahr intakt zu halten.

Wenn wir eine lebenswerte Zukunft wollen, müssen wir beginnen, Natur ernsthaft zu finanzieren – und sie nicht weiter als nachrangig behandeln.

4. Nach dem ICJ-Gutachten und einem Jahr verheerender Klimafolgen müssen Stimmen aus der Bevölkerung und indigene Führung Teil der Klimapolitik sein

Das historische Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Jahr 2025 hat die rechtlichen und moralischen Grundlagen globaler Klimapolitik grundlegend verändert. Es stellte klar: Staaten haben die menschenrechtliche Pflicht, eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt zu schützen – und die Ausweitung fossiler Förderung kann eine Verletzung des Völkerrechts darstellen. Dieses Urteil bestätigt, was betroffene Gemeinschaften seit Jahrzehnten sagen: Untätigkeit im Klimaschutz ist ungerecht.

Die extremen Hitzewellen, Brände, Überschwemmungen und Dürren dieses Jahres – besonders in Ländern, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben – zeigen, was diese Ungerechtigkeit bedeutet. Pakistan, verantwortlich für weniger als 1 % der weltweiten Emissionen, benötigt mehr als 16 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau nach der verheerenden Flut, doch fast alle Hilfen kamen in Form von Krediten. Kleine Inselstaaten kämpfen ums Überleben, weil der Meeresspiegel steigt. Indigene Territorien im Amazonasgebiet leiden unter Verschmutzung, Landraub und Vertreibung – oft ohne jegliche vorherige Konsultation.

Indigene Völker anzuhören – ihre Kenntnisse, ihre Warnungen, ihre Lösungen – ist unverzichtbar. Der Global Ethical Stocktake hat bereits gezeigt, wie Kultur, Tradition und gelebte Erfahrung zu einer fundierteren und ethischeren Klimapolitik beitragen können. Und Kinder machen deutlich, dass Klimagerechtigkeit immer auch Generationengerechtigkeit bedeutet.

Die Aufgabe von Plant-for-the-Planet auf der COP 30 ist es, sicherzustellen, dass diese Bottom-up-Perspektiven nicht nur symbolisch erwähnt werden, sondern die tatsächlichen Ergebnisse prägen. Unsere Delegierten eint ein gemeinsames Ziel: echte Umsetzung voranzutreiben, langfristigen Waldschutz zu sichern, zugängliche Finanzierung für Anpassung zu ermöglichen und eine sinnvolle Beteiligung der Generationen zu garantieren, die am längsten mit den Folgen der heutigen Entscheidungen leben müssen.

Wir kommen nach Belém nicht als Beobachter*innen, sondern als Anwält*innen einer gerechtigkeitsorientierten Klimapolitik. Für Wälder. Für Kinder. Für Gemeinschaften, die sich nicht opfern lassen. Für eine Zukunft, in der Klimapolitik den Menschen dient – und nicht den Verschmutzern.

Und gerade dieses Jahr gilt mehr denn je: Wir müssen sicht- und hörbar sein.

Quellen:

- Climate Policy Initiative. (2025). Global Landscape of Climate Finance 2025. https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2025/

- https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/14/fossil-fuel-lobbyists-cop30

- https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2025/11/what-is-cop-and-why-is-this-years-meeting-in-brazil-so-important/

- https://cop30.br/en/news-about-cop30/cop30-launches-guide-for-self-organized-dialogues-of-the-global-ethical-stocktake

- https://www.abc.net.au/news/science/2025-10-16/australian-rainforest-trees-carbon-storage-producer/105886554